「今日も無事に終わった…」

熱気と湯気が立ち込める給食室で、最後の片付けを終えた瞬間、体中の力が抜けていく。腰には鈍い痛みが走り、アルコール消毒を繰り返した手はカサカサに荒れている。

ふとスマホを手に取り、無意識に「給食調理員 きつい」と打ち込んでしまった。

この記事にたどり着いたあなたは、きっとそんな毎日を送っているのではないでしょうか。あるいは、これからこの世界に飛び込もうとして、そのリアルな声を探しているのかもしれません。

- 「このきつさ、私だけが感じているの?」

- 「子供たちの笑顔は嬉しい。でも、心と体がもう限界かもしれない…」

- 「やりがいがある仕事だと思ったのに、なぜこんなに消耗してしまうんだろう」

その感情は、決してあなたの甘えや力不足ではありません。それは、社会の構造的な問題と、時代の変化の波に晒された現場からの、あまりにも正直な“悲鳴”なのです。

この記事は、単に「きつい理由」を並べ立てるものではありません。

あなたが感じている痛みの正体を、まるで物語を紐解くように一つひとつ解き明かし、「なぜこれほどまでにきついのか?」という問いの核心に迫ります。そして、その苦しさの先にある、この仕事が本来持つはずの「誇り」を再発見するための一助となることを目指します。

あなたのその“限界感”が、希望に変わるまで。どうか、もう少しだけお付き合いください。

なぜこれほど「きつい」のか? 給食室を覆う“二重の三重苦”

給食調理員の「きつさ」は、一つの原因で語れるほど単純ではありません。それは、昔から存在する「伝統的な三重苦」の上に、現代社会の歪みが凝縮された「新たな三重苦」が重くのしかかる、いわば“二重の三重苦”とでも言うべき構造になっています。

第1の苦しみ:伝統的な三重苦(身体・待遇・責任)

まず、この仕事に昔からつきまとう、いわば“宿命”とも言える3つの困難があります。これらは、多くの現役調理員が「覚悟の上だったはずなのに…」と感じながらも、日々体を蝕んでいく要因です。

- ①灼熱と重量の「身体的過酷さ」

- 夏場には湿度と合わせて体感温度40℃を超えることもある、空調の効かない調理室。巨大な回転釜から立ち上る蒸気、火傷と隣り合わせの調理、そして20kgを超える食缶や食材の運搬。それは、もはや「調理」というより「肉体労働」です。毎日が体力との戦いであり、腰痛や腱鞘炎は“職業病”として半ば諦められています。

- ②専門性に見合わない「不十分な待遇」

- 地域にもよりますが、パート・アルバイトの時給は1,000円台も珍しくありません。非正規雇用の割合は7割を超え、夏休みなどの長期休暇中は収入が途絶えることも。食の安全を守るという高い専門性と責任を担いながら、その対価はあまりにも低い。この現実に「自分の仕事は、社会から軽視されているのではないか」という無力感を抱く人は少なくありません。

- ③“命”を預かる「厳格すぎる責任」

- O-157やノロウイルスといった食中毒は、絶対に許されません。そのため、衛生管理のルールは驚くほど細かく、厳格です。作業ごとのエプロン交換、徹底した手洗いと消毒、食材の中心温度管理…。一つのミスが子どもたちの命に関わるというプレッシャーは、精神をすり減らします。

これら伝統的な三重苦だけでも、十分に「きつい」仕事です。しかし、2025年現在の現場は、さらに深刻な問題に直面しています。

第2の苦しみ:現代的な三重苦(物価高・多様性・人手不足)

ここ数年で、現場の悲鳴をさらに大きくしているのが、時代の変化がもたらした「新たな三重苦」です。

| 新たな三重苦 | 具体的な内容 | 現場の声(例) |

|---|---|---|

| ④物価高騰の板挟み | 予算はほぼ変わらないのに、食材費は高騰の一途。栄養基準を満たしつつ、子どもたちを満足させる献立作りに栄養士は頭を悩ませ、調理員は少ない食材で工夫を強いられる。 | 「福岡で炎上した『唐揚げ1個』問題は他人事じゃない。子どもたちに申し訳ない気持ちでいっぱい…」 |

| ⑤多様性対応の限界 | 年々複雑化するアレルギー対応に加え、宗教上の理由(ハラル)など、新たな食の多様性への配慮が求められる。しかし、調理場のスペースや器具、人員は全く追いついていない。 | 「アレルギー対応だけでも神経をすり減らすのに、ハラルで器具を分けろなんて…。私たちの両手はもうふさがっています」 |

| ⑥構造的な人手不足 | 低賃金・重労働が原因で、栄養士・調理員の離職率は20%超。欠員は補充されず、残されたスタッフに業務が集中。鳥取県では栄養士が1人で3校分の献立を担当するケースも。 | 「『誰かが辞めても、また募集すればいい』と会社は思っている。私たちは使い捨ての駒じゃない…」 |

このように、現代の給食室は、まるで燃料も整備も不十分なまま、次々と新たな飛行任務を課せられる飛行機のような状態です。乗客である子どもたちの命を乗せているにもかかわらず、いつ墜落してもおかしくない――。それが、あなたの感じる「きつさ」の正体なのです。

その“きつさ”の深層へ:なぜ私たちの仕事は正当に評価されないのか

「でも、なぜこんな状態が放置されているの?」

そう感じるのは当然です。その答えは、給食室の中だけにはありません。問題の根は、私たちの社会が抱える、より深く、根源的な価値観にまで及んでいます。

「安くて当たり前」という社会の呪縛

「給食無償化」という聞こえの良い政策の裏で、多くの自治体では給食予算が事実上固定化されました。物価が上がっても予算は増えず、そのしわ寄せは全て、食材の質と現場の人件費に直結します。

私たちは、社会の「食は安くて安全で当たり前」という無言の期待に応えるため、見えない場所でプライドと体力をすり減らしているのです。

この構造は、まるで「社会の水道管」に例えられます。普段、蛇口をひねれば当たり前に水が出るように、給食も当たり前に提供されると思われています。しかし、その水道管を維持・管理する人々の労働や、管そのものの老朽化には誰も目を向けません。そして、ひとたび流れが止まった時、私たちは初めてその重要性に気づくのです。

「見えない仕事」への過小評価

なぜ、これほど重要な仕事が軽視されるのでしょうか。

それは、給食調理という仕事が、家庭での食事の支度の延長線上にあると見なされ、「誰にでもできるケア労働」というレッテルを貼られがちだからです。

しかし、現実は全く違います。これは、栄養学、衛生管理、調理科学、そしてチームマネジメントの知識と技術が求められる、紛れもない「専門職」です。

私たちが作っているのは、単なる食事ではありません。

明日の日本を創る、子どもたちの体そのものなのです。

この仕事の価値が正当に評価されない限り、現場の疲弊は続きます。あなたの「きつさ」は、この社会的な評価の低さに対する、魂の叫びでもあるのです。

それでも、なぜ続けるのか?語られない「やりがい」という光

これほど過酷な現実を前に、「もう辞めたい」と思うのは自然なことです。しかし、多くの人がそれでも現場に立ち続けるのはなぜでしょうか。それは、この仕事にしかない、かけがえのない「光」が存在するからです。

子どもたちの「おいしい!」がくれる魔法

どんなに疲れていても、返却された食缶が空っぽだった時の喜び。

廊下ですれ違いざまに「今日の給食、最高だったよ!」と声をかけてくれる子どもたちの笑顔。

この瞬間のために、私たちは頑張れる。そう語る調理員は少なくありません。子どもたちの純粋な感謝の言葉は、全ての苦労を吹き飛ばす魔法の力を持っています。それは、どんな高給や社会的地位にも代えがたい、この仕事だけの“報酬”です。

チームで成し遂げる達成感と誇り

給食作りは、時間との戦いです。バラバラだった食材が、チームの一糸乱れぬ連携プレーによって、時間通りに数百人分の美味しい給食へと姿を変えていく。その過程は、まるでオーケストラが壮大な交響曲を奏でるかのようです。

全ての調理を終え、子どもたちの元へ送り出した瞬間の達成感。困難な状況下で、「今日も私たちは、子どもたちの健康を守りきった」という静かな誇り。この一体感こそが、厳しい現場を乗り越えるための絆となります。

家族と地域を支える働き方

- 子どもと休みが完全に一緒(土日祝、春夏冬休み)

- 基本的に残業がない

- 夕方には帰宅できる

特に子育て世代にとって、これほど働きやすい条件が揃った仕事は稀です。家族との時間を大切にしながら、社会に不可欠な仕事で貢献できる。このバランスの良さが、多くの人を支える大きな理由となっています。

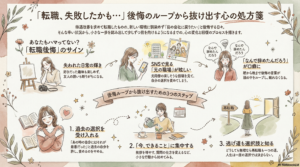

あなたは今、どの地点にいますか? 心と体の限界度チェック

「きつい」と感じながらも、「やりがい」との間で揺れ動いているかもしれません。一度、冷静にご自身の現在地を確認してみましょう。以下の項目にいくつ当てはまるか、チェックしてみてください。

- 【身体のサイン】

- – 慢性的な腰痛や肩こり、腱鞘炎に悩んでいる

- – 朝、起き上がるのが身体的につらいと感じる日が多い

- – 仕事中にめまいや立ちくらみを経験したことがある

- – 家に帰ると、何もする気が起きないほど疲れ切っている

- 【心のサイン】

- – 仕事のことを考えると、憂鬱な気分になる

- – 小さなミスで、ひどく落ち込んでしまう

- – 職場での人間関係に、常に気を遣って疲れている

- – 「おいしい」という言葉を聞いても、以前ほど嬉しく感じない

- – 「辞めたい」と考えながら働くことに罪悪感を覚える

もし、これらのサインの多くに当てはまるなら、それはあなたの心と体が「もう限界だよ」と悲鳴を上げている証拠です。やりがいも大切ですが、あなた自身の健康は何にも代えがたい資本です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 給食調理員になるのに、資格は絶対に必要ですか?

A1. パートやアルバ.イトの調理補助として働く場合、資格は必須でないことがほとんどです。しかし、正社員として働いたり、責任者を目指したりする場合は「調理師」「栄養士」「管理栄養士」といった国家資格が求められることが多くなります。現場で2年以上の実務経験を積むと調理師の受験資格が得られるため、働きながらキャリアアップを目指す方もいます。

Q2. やはり、女性ばかりの職場で人間関係は大変ですか?

A2. 正直に申し上げて、大変な職場も少なくありません。給食調理はチームプレーが不可欠なため、コミュニケーションが密になります。女性が多い環境特有のグループや派閥が存在することもあります。一方で、同じ境遇の主婦同士で助け合い、和気あいあいとした雰囲気の職場もたくさんあります。こればかりは、入ってみないと分からない部分が大きいのが実情です。

Q3. 夏休みなどの長期休暇中、お給料はどうなるのですか?

A3. パートやアルバイトの場合、学校が休みの期間は仕事がなくなり、収入がゼロになるケースがほとんどです。これが、この働き方の最大のデメリットの一つです。安定した収入を望む場合は、保育園の給食室(長期休暇が少ない)や、長期休暇中も清掃や研修などで出勤がある職場を探す必要があります。

Q4. 物価高や人手不足など、状況が改善する見込みはあるのでしょうか?

A4. すぐに劇的な改善は難しいかもしれませんが、問題は社会的に認知されつつあります。文部科学省は運営安定化のための通達を出しており、各自治体でも公費による食材費の補填などが行われ始めています。また、SNSなどを通じて現場の調理員が声を上げる動きも活発になっています。決して希望がないわけではなく、今がまさに変化のための過渡期と言えるかもしれません。

まとめ:あなたの仕事は、未来を創る仕事です

ここまで、給食調理員の「きつさ」の正体について、深く掘り下げてきました。

その痛みは、過酷な労働環境、不十分な待遇、そして物価高や人手不足といった現代社会の歪みが、すべて現場に押し寄せた結果生まれるものです。あなたのその感情は、決して一人だけのものではありません。

しかし、同時に忘れないでください。

あなたの仕事は、ただお腹を満たす食事を作る仕事ではありません。子どもたちの健やかな成長を支え、食の楽しさや大切さを教える「食育」という、未来への最も重要な投資の一つです。

あなたがヘラを握るその手は、明日の社会の礎を築いているのです。

もし今、あなたが限界を感じているのなら、どうか自分を責めないでください。この記事が、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、次の一歩を考えるためのコンパスとなれたなら幸いです。

その一歩が、職場環境の改善を訴える声になることかもしれません。あるいは、心と体を守るために、別の道を選ぶことかもしれません。どちらを選んだとしても、それは尊い決断です。

最後に、この言葉を贈ります。

「私たちは食事を作っているのではない。明日の日本人の体を作っているんだ。」

その誇りを、どうか見失わないでください。

コメント