深夜の病棟。静寂を破るのは、点滴の滴る音と、時折聞こえる患者さんのうめき声だけ。私はナースステーションの片隅で、カルテをめくりながら深いため息をつきました。今日もまた、排泄介助のたびに襲ってくる、あの生理的な嫌悪感と戦っていたのです。手袋を二重にし、マスクの下でそっと息を止め、懸命に「プロとして」振る舞う。でも、心の中では常に「なぜ私だけがこんなに苦しいんだろう…」という声が響き渡っていました。

看護師になったのは、人の役に立ちたいという純粋な思いからでした。しかし、元々潔癖症の傾向が強かった私にとって、日々の業務は想像を絶するものでした。最初は「慣れるだろう」「使命感で乗り越えられるはず」と自分に言い聞かせました。同僚たちは平然とこなしているように見えました。だからこそ、自分のこの感情は「甘え」であり、「看護師失格」の烙印を押されるべきものだと、深く深く思い込んでいたのです。

ある日、感染症病棟での勤務中、微熱と倦怠感に襲われました。瞬間的に頭をよぎったのは「もしかして、感染したのかも…」という恐怖。その時、排泄物の処理中にわずかに跳ねた汚染物が、自分の腕にかかったかもしれないという記憶が鮮明に蘇り、全身が凍りつきました。手洗いを徹底し、消毒も怠らない。それでも、見えないリスクへの不安は、私の心をじわじわと蝕んでいきました。夜、眠りにつこうとすると、あの時の光景や匂いがフラッシュバックし、何度も飛び起きてしまう。食事も喉を通らず、体重はみるみる落ちていきました。

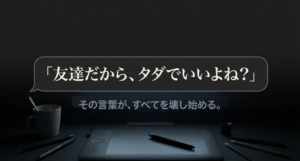

「こんなことで辞めたいなんて、情けない」「他の看護師はみんな頑張っているのに、私はなんて弱いんだ」。自己嫌悪の感情が、私をがんじがらめに縛り付けました。職場で笑顔を装えば装うほど、心の中は嵐のように荒れ狂い、孤独感は募るばかりでした。相談できる相手もいない。この苦しみを理解してくれる人など、どこにもいないと絶望していました。夜勤明けの帰り道、ぼんやりと空を見上げながら「もうダメかもしれない…このままでは、心が本当に壊れてしまう」と、涙が止まらなくなったのです。

私は、自分の感受性が看護師という仕事には不向きなのだと、自分自身を深く責め続けました。しかし、それは本当に「失格」なのでしょうか? 私たちが抱える「汚い」への抵抗感は、単なる弱さや甘えなのでしょうか? いいえ、決してそうではありません。それは、あなたの心が発するSOSであり、あなた自身の心身を守るための、非常に重要なサインなのです。この痛みと向き合うことは、決して逃げることではありません。むしろ、自分自身を深く理解し、より良い未来を切り開くための、最初の一歩なのです。あなたのその繊細な感性は、もしかしたら別の形で、もっと輝ける場所を求めているのかもしれません。