「この道、本当に合ってるのかな…」

顕微鏡を覗きながら、私は何度目かのため息をついた。大学2年の春。生物学部の実験室で、私が見つめていたのは「ミドリムシの細胞分裂」だった。

野生の森でクマの足跡を追いかけたい。絶滅危惧種の生態を調査したい。

そんな夢を抱いて入学したのに、毎日やっているのは顕微鏡とにらめっこ。分子生物学のレポート。遺伝子の塩基配列の暗記…。

「こんなはずじゃなかったのに」

同じ悩みを抱えているあなたに、今日は私の失敗談と、そこから見えてきた「本当に必要な学びの道」をお話しします。

「生物学部なら間違いない」と信じた高校時代の私

高3の夏。進路指導室で先生に相談したときのことを、今でも鮮明に覚えている。

私: 「野生生物調査員になりたいんです」

先生: 「それなら生物学部一択だね。生き物のプロになるんだから」

その言葉を信じて、必死に受験勉強した。合格発表の日、掲示板で自分の番号を見つけたとき、「これで夢に近づける!」と心から思った。

でも、入学後に待っていたのは…想像とはまるで違う現実だった。

「ミクロすぎる…」入学3ヶ月で感じた違和感

1年次の授業内容にショックを受けた

- 細胞生物学: 細胞小器官の名前と機能を延々と暗記

- 分子生物学: DNAの複製メカニズムを化学式で理解

- 遺伝学: メンデルの法則から始まる遺伝子の計算問題

「え、森は…?動物は…?フィールドワークは…?」

シラバスを何度も見返したけれど、1年次には「野外調査」の文字はどこにもなかった。

実験室で感じた「これじゃない感」

白衣を着て、ピペットで試薬を測る毎日。もちろん、これも生物学の大切な一部だとは分かっていた。でも、私の心は叫んでいた。

「私がやりたいのは、こんなんじゃない…!」

夜、下宿のアパートで一人、国立公園のドキュメンタリーを見ながら涙が出た。「ここに映ってる調査員さんたちは、どうやってこの仕事に就けたんだろう…」

転機は「先輩との偶然の出会い」だった

大学祭で出会った環境サークルの先輩

諦めかけていた2年の秋。大学祭をぶらぶら歩いていたとき、「野生動物保護サークル」のブースが目に入った。

そこで出会った4年生の先輩・田中さん(仮名)が、私の人生を変えてくれた。

田中先輩: 「俺も最初は生物学部で挫折しかけたよ」

私: 「え、先輩も…?」

先輩: 「でもさ、学部選びって実はそこまで重要じゃないんだよ。大事なのは『何を選択するか』じゃなくて『選んだ場所で何をするか』なんだ」

その言葉にハッとした。

先輩が教えてくれた「本当に必要な3つのこと」

田中先輩は、すでに環境調査会社から内定をもらっていた。その先輩が実践していたことを教えてもらった。

① 必修以外の「選択科目」を戦略的に取る

「生物学部でも、『生態学』『環境生物学』『野外調査法』みたいな科目はあるんだよ。ただ、必修じゃないから見落としがちなだけ」

確かに、シラバスを改めて見返すと…あった。3年次の選択科目に「野生動物生態学」「森林生態学」「フィールド調査実習」が。

私は単に「気づいていなかった」だけだった。

② 学外のインターンやボランティアに飛び込む

「大学の授業だけじゃ絶対に足りない。俺は2年の夏から、NPOの野生動物調査に月1で参加してた」

先輩が見せてくれたスマホの写真には、山奥で自動撮影カメラを設置する姿、ノートに調査データを記録する姿があった。

「これ、単位にならないけど、面接ではこの経験が一番評価された」

③ 農学部や環境科学の授業も「潜り込む」

「他学部履修制度、使ってる?農学部の『野生動物管理学』とか、環境学部の『保全生態学』とか、めちゃくちゃ実践的だよ」

目から鱗だった。私は「生物学部の授業だけ」を受ければいいと思い込んでいた。でも、大学には学部を超えて学べる仕組みがちゃんとあったのだ。

私が実践した「逆転の3年間」

先輩の助言を受けて、私は行動を変えた。

2年後期~3年:選択科目を徹底活用

- 生態学系の科目を最優先で履修

- 農学部の「鳥獣管理学」を他学部履修

- 卒業研究のゼミは「野生動物生態学研究室」を選択

3年夏:初めての本格フィールド調査

環境NPOの「ツキノワグマ生息調査」にボランティア参加。

- 早朝4時起床、山道を3時間歩いて調査ポイントへ

- 糞や爪痕から個体数を推定する手法を学ぶ

- 自動カメラに映った瞬間、心臓が跳ねた

「これだ。これが私のやりたかったことだ!」

汗だくで、蚊に刺されまくって、疲労困憊だったけど、心は満たされていた。

4年:卒論と就活を並行

- 卒論テーマ:「都市近郊林におけるニホンジカの生息密度調査」

- 就活:環境コンサル3社、自治体の環境部門、NPO法人にエントリー

- 面接では「ボランティアでの実体験」が最大の武器になった

結論:「学部選び」より「学び方」が100倍大事

今、私は念願だった環境調査会社で野生生物調査員として働いている。

振り返ってみて分かったことがある。

❌ 間違っていた考え方

- 「生物学部じゃないと野生生物調査員になれない」

- 「学部のカリキュラムだけで完結する」

- 「授業を真面目に受けていれば道は開ける」

⭕ 正しい考え方

- どの学部でも、やり方次第で道は開ける

- 学外での実践経験が最も重要

- 自分から動かないと、誰も道を示してくれない

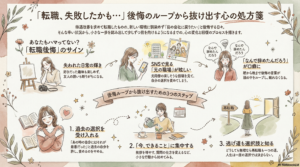

あなたへのアドバイス:今日からできる3つのステップ

もしあなたが今、私と同じように悩んでいるなら、以下を試してみてください。

STEP 1:自分の大学の「隠れた科目」を探せ

→ 他学部履修、集中講義、学外連携科目をシラバスで徹底チェック

STEP 2:学外の「リアルな現場」に飛び込め

→ 環境NPO、自治体のボランティア、調査会社のインターンを検索

STEP 3:「生の声」を聞きに行け

→ 実際に働いている調査員、関連企業、研究者にSNSやメールでコンタクト

行動した人だけが、扉を開けられる。

まとめ:あなたの情熱は、間違っていない

野生生物調査員への道は、決して「生物学部に入れば自動的に開ける」ものではない。

でも、諦める必要もない。

大切なのは、今いる場所で「どう動くか」。

私は生物学部で挫折しかけたけど、結果的には「自分で道を切り開く力」を学べた。その経験が、今の仕事でも活きている。

あなたの情熱は、絶対に間違っていない。

その情熱を、行動に変えよう。

森で、山で、川で——あなたを待っている野生生物たちがいる。

さあ、最初の一歩を踏み出そう。

コメント