「また、やってしまった…」

パソコンの画面に表示された、信じられないような自分のミス。血の気が引く音と、心臓が嫌な音を立てて脈打つのが同時に聞こえました。背後から聞こえる、上司の呆れたようなため息。その瞬間、オフィス中の空気が凍りつき、すべての視線が私に突き刺さるような感覚に襲われます。

『なぜ、こんな簡単なことを見落とすんだ!何度言ったらわかるんだ!』

響き渡る叱責の声。私はただ「申し訳ありません」と、蚊の鳴くような声で繰り返すことしかできませんでした。

最近、ずっとこの調子だ。集中力が続かず、今までなら絶対にあり得なかったようなケアレスミスを連発してしまう。その度に上司に厳しく怒られ、周りの同僚からの信頼も失っていく。

(もうダメかもしれない…。なぜ私だけがこんな目に…?みんなは普通にできているのに…)

夜、ベッドに入っても、今日の失敗がフラッシュバックして眠れない。朝、目覚めると同時に襲ってくるのは、会社への恐怖と絶望感。胃がキリキリと痛み、玄関のドアノブに手をかけることすら億劫になる。

もし、今あなたが、かつての私と同じように出口のないトンネルで一人、膝を抱えているのなら。この記事は、そんなあなたのためだけに書きました。これは、単なるミス防止テクニック集ではありません。私が自己嫌悪の深い沼から這い上がり、再び前を向いて歩き出せるようになった「たった一つの考え方」の物語です。

私が試して、そして砕け散った「一般的な解決策」

藁にもすがる思いで、私は世の中に溢れる「ミスをなくす方法」を片っ端から試しました。

- 完璧なチェックリストの作成: タスクを細分化し、何重にもチェックするリストを作りました。しかし、そのチェックリストの項目をチェックし忘れる、という本末転倒なミスを犯してしまいました。

- 睡眠時間の確保: 「睡眠不足が原因だ」と考え、夜10時にはベッドに入るようにしました。しかし、頭の中は仕事の不安でいっぱいで、ただ天井を眺めるだけの時間が過ぎていきました。

- ポジティブシンキング: 「大丈夫、私ならできる!」と毎朝鏡の前で自分に言い聞かせました。でも、一度ミスをすると、その言葉が虚しく響き、逆に自分を追い詰めるだけでした。

努力すればするほど、状況は悪化していく。まるで、流砂の中でもがけばもがくほど、深く沈んでいくような感覚でした。

心を蝕む「叱責」という名の刃

何より辛かったのは、ミスそのものよりも、その後の「叱責」でした。上司の言葉は、鋭い刃のように私の心を切り刻みました。

『本当にやる気あるのか?』

(あります!誰よりも頑張りたいと思ってるのに…!)

『君がいると、周りにも迷惑がかかるんだ』

(わかってる…。私が一番、そう感じてる…)

人格まで否定されるような言葉の暴力に、私の自尊心はズタズタに引き裂かれました。いつしか私は、ミスをしないようにするためではなく、「怒られないようにするため」だけに仕事をするようになっていたのです。それは、創造性も喜びもすべてを奪われた、ただ息をするだけの毎日でした。

すべての間違いに気づいた日:問題は「雑草」ではなく「土壌」にあった

そんなある日、心療内科の待合室で、私は一冊の雑誌に載っていたガーデニングの記事に目を奪われました。

そこにはこう書かれていました。

「しぶとい雑草を根絶やしにしたいなら、雑草を抜き続けるだけでは不十分です。本当にすべきことは、雑草が生えやすい『痩せた土壌』そのものを、栄養豊かなふかふかの土に改良することなのです」

その一文を読んだ瞬間、雷に打たれたような衝撃が走りました。

今まで私がやっていたことは、まさに「雑草をひたすら抜き続ける」ことだったのです。ミス(雑草)が起きるたびに、気合やテクニック(除草剤)で無理やり対処しようとしていた。でも、何度抜いても生えてくるのは、私の心(土壌)が、ストレスと自己嫌悪で完全に痩せ細り、栄養が枯渇していたからだったのです。

痩せた土壌では、育てたい作物(良い仕事)は育たず、しぶとい雑草(ミス)だけが繁殖する。当たり前のことでした。

必要なのは、ミスを責めることでも、テクニックを増やすことでもない。

疲弊しきった私の「心の土壌」を、もう一度耕し、栄養を与えることだったのです。

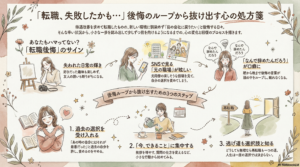

痩せた心をふかふかに蘇らせる「土壌改良」3ステップ

その日から、私は「ミスをなくすこと」を目標にするのをやめました。代わりに、「自分の心を取り戻すこと」だけを考え、以下の3つのステップを実践しました。

Step1:【緊急停止】自分を責めることを、今すぐやめる

まず最初にやるべきことは、自分を責めるという「内なる叱責」を止めることです。ミスは、あなたがダメな人間だから起きたのではありません。それは、あなたの心が「もう限界だよ」と悲鳴を上げて出したSOSサイン(結果)なのです。

- 事実と感情を切り離す: 「〇〇というミスをした(事実)。」それに対して「だから私はダメな人間だ(感情・解釈)」と結びつけるのをやめましょう。

- 安全地帯を作る: 仕事のことは一切考えず、ただ好きな音楽を聴く、温かいお風呂にゆっくり浸かるなど、心が「ホッ」とできる時間を1日15分でもいいので確保してください。

- 自分への言葉を変える: 「なぜミスしたんだ」ではなく、「疲れてるよね、よく頑張ってるよ」と、親友にかけるような優しい言葉を自分自身にかけてあげてください。

Step2:【土壌診断】なぜ心が枯渇したのか、原因を知る

少し心が落ち着いたら、なぜ土壌が痩せてしまったのか、その原因を探ります。これは犯人探しではなく、同じことを繰り返さないための大切な作業です。

- ミスの記録をつける: いつ、どんな状況で、どんな気分の時にミスをしたのかを客観的に記録します。「疲れている午後」「複数のタスクを同時に頼まれた時」など、特定のパターンが見えてくるはずです。

- 思考の癖に気づく: 「完璧でなければならない」「人に弱みを見せてはいけない」といった、無意識に自分を縛っている考え(自動思考)はありませんか?紙に書き出してみると、客観的に見つめ直すことができます。

- 環境要因を分析する: 業務量が多すぎませんか?指示が曖昧ではありませんか?相談できる雰囲気ですか?問題はあなた個人だけでなく、環境にある可能性も大いにあります。

Step3:【土壌改良】自己肯定感という名の「栄養」を与える

原因がわかったら、いよいよ土壌に栄養を与えていきます。ここで与えるべき最高の栄養こそが「自己肯定感」です。

- ハードルを極限まで下げる: 「今日は時間通りに出社できた」「1つタスクを完了できた」など、どんなに小さなことでもいいので「できたこと」を見つけて、自分で自分を褒めてあげましょう。

- 「80点主義」を取り入れる: 100点を目指すから、1つのミスが致命的に感じます。「80点取れれば上出来」と考えれば、心に余白が生まれ、かえってパフォーマンスは安定します。

- 他者の力を借りる: 信頼できる友人や家族、あるいは専門のカウンセラーに話を聞いてもらうだけでも、心の重荷は驚くほど軽くなります。あなたは一人ではありません。

| 間違った対策(雑草抜き) | 正しい対策(土壌改良) |

|---|---|

| 気合と根性で乗り切ろうとする | まずは心と体をしっかり休ませる |

| ミスした自分を厳しく責める | 「よく頑張ってるね」と自分を労う |

| チェックリストを複雑にする | なぜミスが起きるのか根本原因を探る |

| ポジティブシンキングを強制する | 小さな「できた」を見つけて自分を褒める |

| 一人で抱え込もうとする | 信頼できる人に相談する |

よくある質問(FAQ)

Q1. 上司に現状を相談するのが怖いのですが、どうすればいいですか?

直接「辛い」と言うのが難しければ、「最近、集中力が落ちており、ミスを防ぐために業務の優先順位についてご相談させていただけますでしょうか」など、前向きな相談という形で切り出すのがおすすめです。それでも難しい場合は、人事部や産業医など、第三者に相談するのも有効な手段です。

Q2. とにかく、すぐに集中力を取り戻したいです。即効性のある方法はありますか?

即効性を求める気持ちはよくわかります。そんな時は「ポモドーロ・テクニック(25分集中して5分休憩を繰り返す)」がおすすめです。脳を疲れさせすぎず、集中力を持続させやすくなります。ただし、これはあくまで応急処置。根本的な解決には、心の休息が不可欠です。

Q3. 環境を変えるために、転職も考えた方がいいのでしょうか?

もし、個人の努力ではどうにもならないほど労働環境が悪かったり、上司からの叱責が度を超えている(パワハラ)場合は、転職も有力な選択肢です。あなたの心身の健康が最も重要です。自分を守るための「戦略的撤退」は、決して逃げではありません。

「完璧な私」を脱ぎ捨てて、今日からできる小さな一歩

かつて、私は「ミスをしない完璧な人間」にならなければ、自分の価値はないと思い込んでいました。でも、今は違います。

あなたの価値は、仕事のミスくらいで、びくともしない。

ミスをしない人間など、この世のどこにもいません。大切なのは、ミスをしないことではなく、失敗しても自分を責めすぎず、しなやかに立ち直れる「回復力」を持つことです。

この記事を最後まで読んでくれたあなたは、もう一人ではありません。そして、現状を何とかしたいと行動を起こした、とても強い人です。

まずは、今日一日、頑張った自分を心から褒めてあげてください。

温かい飲み物でも淹れて、「お疲れ様」と、自分だけの時間を作ってあげてください。

その小さな一歩が、あなたの痩せ細った心の土壌を潤す、恵みの雨となるはずです。焦らなくて大丈夫。あなたのペースで、ゆっくりと、元気を取り戻していきましょう。