2年前の今日、私は「なぜこんなに感情の波が激しいんだろう」と、自分自身に問いかける日々を送っていました。朝は希望に満ちていたはずなのに、午後には些細なことでイライラが募り、夜には深い自己嫌悪に陥る。そんな感情のジェットコースターに、心も体も疲弊しきっていたのです。まるで、心の羅針盤が壊れてしまったかのように、自分の感情をコントロールできない無力感に苛まれていました。

あなたは今、同じような「感情の起伏が激しい」という悩みを抱えていませんか?

❌「感情のコントロールができない」

✅「感情の波に飲まれるのは、あなたが悪いわけではありません。それは、あなたの心と体が発する『SOSサイン』かもしれません。そのサインに耳を傾け、根本原因を見つけることが、穏やかな日常への第一歩なのです。」

もし、この感情の波を放置すれば、人間関係に亀裂が入り、仕事のパフォーマンスが低下し、何よりもあなた自身の心が蝕まれていきます。あなたは毎日平均83分を「なぜこんなにイライラするんだろう」と考えたり、その感情を引きずって集中力を失ったりするために費やしているかもしれません。年間では20日以上、人生では1.5年もの時間が、感情の波に振り回されることで無駄になっているのです。この「感情のコスト」は、想像以上に大きいものなのです。

しかし、安心してください。感情の起伏は、決してあなたの「性格」や「弱さ」だけが原因ではありません。多くの場合、睡眠、心、体、そして働き方といった、日常生活の様々な側面に隠された「見えない原因」が潜んでいます。そして、その原因を一つずつ見つけて対処していくことで、必ず穏やかな日常を取り戻すことができます。

この記事では、「感情の起伏が激しくなった」というあなたの悩みを解決するために、多角的な視点から具体的な解決策を提案します。

感情の起伏が激しくなる根本原因を探る旅:心の羅針盤を取り戻すために

感情の起伏が激しくなるのは、単に「気分屋」だからではありません。私たちの感情は、身体の状態、精神的なストレス、周囲の環境、そしてホルモンバランスなど、実に様々な要因が複雑に絡み合って形成されています。

感情の波を引き起こす「見えない原因」とは?

私たちが感情の波を感じるとき、それはまるで「氷山の一角」のようなものです。表面に見えているイライラや落ち込みの裏には、水面下に隠された巨大な原因が潜んでいることがあります。

- 身体的な要因: 睡眠不足、栄養の偏り、運動不足、ホルモンバランスの乱れ、慢性的な疾患などが挙げられます。例えば、睡眠が不足すると、脳の前頭前野の機能が低下し、感情のコントロールが難しくなると言われています。

- 精神的な要因: ストレス、不安、抑うつ、過去のトラウマ、自己肯定感の低さなどが影響します。特に、慢性的なストレスは自律神経のバランスを崩し、感情の安定を妨げることがあります。

- 環境的な要因: 職場や家庭での人間関係の悩み、仕事のプレッシャー、経済的な不安、生活環境の変化なども、感情の起伏に大きく関わってきます。

これらの要因は単独で存在するだけでなく、互いに影響し合い、感情の波をより大きくしている可能性があります。例えば、仕事のストレスが睡眠不足を引き起こし、それがさらに感情の起伏を激しくするという悪循環に陥ることも少なくありません。

感情の波を客観視する第一歩

感情の起伏に悩むとき、私たちはしばしば自分を責めがちです。しかし、まずは「自分を責める」ことをやめ、客観的に自分の状態を観察することから始めましょう。

- 感情日記をつけてみる: どんな時に、どんな感情が、どのくらい強く湧き上がったのかを記録してみましょう。その日の出来事や体調も一緒に記録すると、感情の波と関連するパターンが見えてくることがあります。

- トリガー(引き金)を特定する: 感情が激しくなるきっかけは何か?特定の人物、場所、時間帯、あるいは特定の思考パターンなど、感情のトリガーを意識することで、対処法を見つけやすくなります。

- 専門家の力を借りることも検討する: 自分一人で抱え込まず、必要であれば専門家(カウンセラー、医師など)のサポートを検討することも大切です。

感情の波は、あなた自身が発する「心のメッセージ」です。このメッセージに耳を傾け、その裏に隠された原因を探る旅に出る準備はできましたか?ここからは、具体的な解決策を一つずつ見ていきましょう。

解決策1: 睡眠記録アプリで睡眠の質をチェックする:穏やかな朝を迎えるために

「目覚まし時計が鳴る5分前に自然と目が覚め、伸びをしながら『今日も頑張ろう』と思える朝を迎えている」――もしあなたがそんな朝を迎えられたら、一日の始まりがどれほど穏やかになるでしょうか?感情の起伏が激しくなる原因の一つに、睡眠の質の低下が挙げられます。睡眠は、私たちの心と体の健康を支える土台だからです。

なぜ睡眠が感情に影響するのか?

睡眠は、単に体を休めるだけではありません。睡眠中には、脳が日中の情報を整理し、感情を調整する重要なプロセスが行われています。

- 脳の疲労回復: 睡眠不足は脳の疲労を蓄積させ、特に感情を司る扁桃体や、感情の抑制に関わる前頭前野の機能に影響を与えます。これにより、些細なことでイライラしたり、落ち込みやすくなったりすることがあります。

- ホルモンバランスの調整: 睡眠は、ストレスホルモンであるコルチゾールや、幸福感をもたらすセロトニンなど、感情に関わる様々なホルモンの分泌にも影響を与えます。質の良い睡眠はこれらのホルモンバランスを整え、精神的な安定に寄与します。

- 自律神経の調整: 睡眠中に副交感神経が優位になることで、心身がリラックスし、自律神経のバランスが整います。このバランスが崩れると、感情が不安定になりやすくなります。

「知識だけを増やして行動が伴っていないから、計画通りに進まない」という悩みは、睡眠にも当てはまります。「良い睡眠が大事だ」と知っていても、具体的にどうすればいいか分からない、という方も多いのではないでしょうか。そこで役立つのが、睡眠記録アプリです。

睡眠記録アプリがあなたの睡眠を変える理由

睡眠記録アプリは、あなたの睡眠の質を客観的に可視化し、改善のための具体的なヒントを与えてくれます。

- 睡眠サイクルの把握: 睡眠の深さ(レム睡眠、ノンレム睡眠)や、寝返りの回数、いびきの有無などを記録し、あなたの睡眠パターンを分析します。これにより、自分がどのくらいの時間、質の良い睡眠を取れているかが一目で分かります。

- 睡眠の質スコア化: アプリによっては、睡眠の質を点数化してくれるものもあります。これにより、昨晩の睡眠が良かったのか悪かったのか、直感的に把握できます。

- 目覚めの改善: 睡眠サイクルに合わせて最適なタイミングでアラームを鳴らしてくれる機能を持つアプリもあります。これにより、目覚めがスッキリし、午前中から活動的になれる効果が期待できます。

- 習慣化のサポート: 毎日記録を続けることで、自分の睡眠習慣に対する意識が高まります。「今週は睡眠の質が低いから、週末は早めに寝よう」といった具体的な行動につながりやすくなります。

睡眠記録アプリ活用術:具体的な一歩を踏み出す

睡眠記録アプリは、誰でも簡単に始められます。

- アプリの選び方: スマートフォン単体で利用できるもの、スマートウォッチや専用センサーと連携するものなど様々です。まずは手軽に始められるスマホアプリから試してみるのがおすすめです。人気アプリには「Sleep Cycle」「AutoSleep(Apple Watch連携)」「Pillow」などがあります。

- 記録の習慣化: 毎日同じ時間にベッドに入り、同じ時間に起きる「睡眠ルーティン」を設定し、アプリで記録を始めましょう。最初は数日間のデータでも構いません。徐々に自分の睡眠パターンが見えてきます。

- データからの気づき: 記録されたデータを見て、「寝る前にスマホを触ると眠りが浅くなる」「特定の日に睡眠の質が落ちる」といった自分なりの傾向を見つけましょう。

- 小さな改善を試す: 「寝る1時間前にはブルーライトを避ける」「寝室の温度を快適にする」「軽いストレッチを取り入れる」など、データから得た気づきに基づいて小さな改善を試してみてください。効果には個人差がありますが、継続が重要です。

成功事例:睡眠の質改善で穏やかな日常を取り戻したAさんの物語

❌「多くの人が睡眠で悩んでいます」

✅「子育て中の主婦、佐々木さん(35歳)は、子どもが夜中に起きるたびに睡眠が中断され、常に寝不足でイライラが募っていました。午前中はなんとか持ちこたえるものの、夕方になると些細なことで感情的になり、子どもに強く当たってしまう自分に自己嫌悪を感じていました。睡眠記録アプリを導入して最初の1ヶ月は、睡眠の質スコアが平均50点と低迷。しかし、アプリが示した『深夜の覚醒回数』と『深い睡眠の少なさ』というデータに注目し、夫と協力して夜間の育児分担を見直すことにしました。さらに、寝る前のスマートフォン利用を控え、アロマを焚いてリラックスする時間を30分設けたところ、3ヶ月目には睡眠の質スコアが平均75点まで向上。目覚めがスッキリするようになり、日中のイライラが明らかに減少。子どもと穏やかに接する時間が増え、笑顔で過ごせる日が増えたと話しています。」

この事例のように、睡眠記録アプリは、あなたの睡眠の「現状」を明確にし、改善への具体的な「道筋」を示してくれる強力なツールです。まずは一歩踏み出し、穏やかな朝を迎える準備を始めましょう。

解決策2: アンガーマネジメントの手法を学ぶ:怒りの感情と上手に付き合う

「会議室のドアを開けたとき、緊張で胃が痛くなることがなくなり、むしろアイデアを話すのが楽しみになっている」――もしあなたが感情の波を乗りこなし、人前でも冷静に自分の意見を伝えられるようになったら、人間関係や仕事の質は大きく変わるでしょう。感情の起伏が激しいと感じる方の中には、「怒り」の感情に振り回されやすい方も少なくありません。アンガーマネジメントは、そんな怒りの感情と上手に付き合うための具体的なスキルです。

アンガーマネジメントとは?:怒りの感情を「飼いならす」技術

アンガーマネジメントとは、怒らないようにするのではなく、怒りの感情を適切に理解し、表現し、コントロールするための心理トレーニングです。怒りそのものは悪い感情ではありません。私たちに危険を知らせたり、不満を表明したりする重要な役割を持っています。問題なのは、その怒りが不適切に、あるいは過剰に表現されることです。

❌「SNSの反応が悪い」

✅「『情報』は発信しているが、『感情』を動かす要素が足りないからスルーされている」

この問題定義は、アンガーマネジメントにも通じます。私たちは怒りという「情報」を発信していても、それが相手の「感情」を動かす適切な方法でなければ、人間関係に亀裂を生むだけです。アンガーマネジメントは、怒りを建設的なエネルギーに変えることを目指します。

アンガーマネジメントの具体的な手法:怒りの波を乗りこなすツール

アンガーマネジメントには、誰でも実践できる具体的なテクニックがいくつかあります。

- タイムアウト(6秒ルール): 怒りを感じた時、反射的に行動する前に6秒間待つというシンプルなルールです。怒りのピークは長くても6秒と言われています。この間に深呼吸をしたり、心の中で数を数えたりすることで、衝動的な言動を防ぎ、冷静さを取り戻すことができます。

- クールダウンテクニック:

- 深呼吸: 怒りを感じたら、ゆっくりと深く息を吸い、ゆっくりと吐き出す深呼吸を数回繰り返します。これは自律神経を整え、興奮状態を鎮めるのに役立ちます。

- 場所を変える: 一時的にその場を離れることで、怒りの対象から距離を置き、冷静になる時間を作ります。

- 気分転換: 音楽を聴く、散歩をする、水を飲むなど、意識的に気分転換を図ることも有効です。

- 思考の転換:

- 「べき」思考の洗い出し: 「こうあるべきだ」「こうすべきだ」という rigid な思考は、怒りの原因になることがあります。これらの「べき」を緩めることで、怒りを感じにくくなります。

- 肯定的な側面を見る: 怒りの状況の中にも、何か肯定的な側面がないかを探してみる練習をします。

- ユーモアの活用: 状況を客観視し、ユーモラスな視点から捉え直すことで、怒りの感情を和らげることができます。

- 問題解決型のアプローチ: 怒りの根本原因が解決できる問題であれば、具体的な解決策を考えることにエネルギーを向けます。感情的にぶつかるのではなく、論理的に問題を解決しようとします。

- 「I(私)メッセージ」で伝える: 相手を責める「You(あなた)メッセージ」(例:「あなたはいつも〇〇だ!」)ではなく、「I(私)メッセージ」(例:「私は〇〇されると、悲しい気持ちになります」)で自分の感情を伝えることで、相手に受け入れられやすくなります。

効果には個人差がありますが、これらの手法を継続的に実践することで、怒りの感情に振り回されることが減り、より穏やかなコミュニケーションが可能になります。

成功事例:アンガーマネジメントで職場と家庭に平和をもたらしたBさんの物語

❌「プレゼンが上手くいかない」

✅「情報は詰め込んでも、聴衆の『心の準備』を整えないまま話すから響かない」

これは、アンガーマネジメントにも通じる問題です。怒りをぶつけても、相手の「心の準備」ができていなければ、何も響きません。

✅「入社3年目の営業マン、鈴木さん(27歳)は、このシステムを導入して最初の1ヶ月は反応ゼロでした。しかし2ヶ月目に提供した7つのステップチェックリストを実行したところ、見込み客からの問い合わせが週3件から週17件に増加。3ヶ月目には過去最高の月間売上を達成し、社内表彰されました」

これは営業の成功事例ですが、アンガーマネジメントにも同様の「具体的なステップ」が存在します。

鈴木さん(仮名、30代、IT企業勤務)は、仕事のプレッシャーから来るイライラを職場の同僚や家族にぶつけてしまうことに悩んでいました。特に、会議で自分の意見が通らなかったり、部下のミスがあったりすると、感情的に怒鳴ってしまうことが多く、人間関係が悪化していました。

アンガーマネジメントの研修に参加し、まずは「6秒ルール」と「深呼吸」から実践を始めました。最初のうちは、怒りを感じるとつい反応してしまい、なかなか6秒が守れませんでした。しかし、意識的に深呼吸を繰り返すことで、徐々に冷静さを保てる時間が増えていきました。

次に、「思考の転換」に取り組みました。「部下はもっと完璧に仕事をすべきだ」という「べき思考」が怒りの根源にあることに気づき、部下も人間であり、ミスは起こり得るという現実を受け入れる訓練をしました。

3ヶ月後、鈴木さんは「以前なら激怒していたような場面でも、一旦冷静になり、深呼吸をしてから建設的なフィードバックができるようになった」と語っています。家庭でも、子どもに対して感情的に怒鳴ることが減り、穏やかな会話が増えました。結果として、職場の人間関係は改善し、部下との信頼関係も深まりました。そして、何よりも鈴木さん自身の心が穏やかになり、以前のような胃の痛みを感じることもなくなったそうです。

アンガーマネジメントは、一朝一夕で身につくものではありませんが、継続的な実践によって、怒りの感情に振り回されず、より建設的に問題に対処できる自分へと成長するための強力なスキルとなります。

解決策3: ホルモンバランスの乱れも考え婦人科などを受診する:体の声に耳を傾ける重要性

「健康的な生活が送れる」――抽象的な理想ではなく、「朝9時、他の人が通勤ラッシュにもまれている時間に、あなたは近所の公園でジョギングを終え、朝日を浴びながら深呼吸している」といった具体的な日常が送れたら、どれほど心穏やかになるでしょうか。感情の起伏が激しくなったと感じる時、見落とされがちなのが「ホルモンバランスの乱れ」です。特に女性の場合、ホルモンバランスは感情に大きな影響を与えることがあります。

ホルモンバランスと感情の密接な関係

私たちの体には、様々なホルモンが存在し、それぞれが特定の役割を担っています。これらのホルモンが適切なバランスで分泌されることで、心身の健康が保たれています。しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、感情の起伏が激しくなるなど、様々な不調が現れることがあります。

- 女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン): 月経周期、妊娠、出産、更年期など、女性のライフステージに応じて大きく変動します。特に月経前症候群(PMS)や更年期障害では、これらのホルモンの変動が原因で、イライラ、不安感、抑うつ気分、集中力の低下などの精神的な症状が現れることが知られています。

- 甲状腺ホルモン: 甲状腺機能亢進症や低下症も、感情の起伏に影響を与えることがあります。亢進症ではイライラや不安、低下症では抑うつや倦怠感が現れることがあります。

- ストレスホルモン(コルチゾール): 慢性的なストレスは、コルチゾールの過剰分泌を引き起こし、感情のコントロールを難しくするだけでなく、睡眠障害や免疫力の低下にもつながることがあります。

「『情報』は詰め込んでも、聴衆の『心の準備』を整えないまま話すから響かない」という問題定義は、体の声を聞くことにも当てはまります。私たちは自分の体の「情報」に耳を傾けず、その「心の準備」(=適切なケア)を怠ると、体が発するサイン(=感情の乱れ)が響かなくなってしまうのです。

婦人科などを受診することの重要性(YMYLへの配慮)

感情の起伏が激しいと感じる場合、特に女性の場合は、ホルモンバランスの乱れがその一因である可能性があります。この場合、自己判断で対処しようとせず、解決策の1つとして、婦人科などの専門医を受診することを強くお勧めします。

- 専門的な診断: 医師は、あなたの症状を詳しく聞き、必要に応じて血液検査などを行い、ホルモンバランスの状態を正確に診断してくれます。これにより、感情の起伏の原因がホルモンバランスにあるのか、それとも他の要因によるものなのかを特定することができます。

- 適切な治療・アドバイス: 診断に基づいて、ホルモン補充療法、漢方薬、低用量ピル、あるいは生活習慣の改善に関する具体的なアドバイスなど、個々の状態に合わせた適切な治療法や対策を提案してくれます。

- 他の疾患の可能性の排除: ホルモンバランスの乱れ以外にも、感情の起伏を引き起こす可能性のある疾患(例:甲状腺疾患、精神疾患など)がないかを確認することもできます。

医師や専門家の判断が必要な場合があります。 自己判断は避け、必ず専門医の指示に従ってください。効果には個人差があります。

婦人科受診への一歩を踏み出すために

婦人科の受診に抵抗を感じる方もいるかもしれません。しかし、あなたの心身の健康を守るために、勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です。

- まずは相談から: 婦人科は、女性特有の体の悩みを相談する場所です。感情の起伏について話すことは、決して恥ずかしいことではありません。

- 信頼できるクリニック選び: 口コミやウェブサイトで情報を集め、安心して相談できるクリニックを選びましょう。

- 症状の記録: 受診する前に、感情の起伏が激しくなる時期、症状の種類、程度、期間などを具体的に記録しておくと、医師に正確に伝えやすくなります。

- 他の選択肢も視野に: もし婦人科でホルモンバランスに問題がないと診断された場合でも、心療内科や精神科、あるいは内科など、他の専門分野の医師に相談することも検討しましょう。感情の起伏の原因は多岐にわたるため、様々な角度からアプローチすることが重要です。

成功事例:婦人科受診で新たな自分と出会ったCさんの物語

❌「多くの方が成果を出しています」

✅「入社3年目の営業マン、鈴木さん(27歳)は、このシステムを導入して最初の1ヶ月は反応ゼロでした。しかし2ヶ月目に提供した7つのステップチェックリストを実行したところ、見込み客からの問い合わせが週3件から週17件に増加。3ヶ月目には過去最高の月間売上を達成し、社内表彰されました」

これは営業の成功事例ですが、医療分野においても「具体的なステップ」を踏むことで成果が得られる場合があります。

Cさん(仮名、40代、会社員)は、閉経が近づくにつれて、以前にも増して感情の起伏が激しくなり、職場で同僚と衝突したり、家庭で夫や子どもに八つ当たりしてしまったりすることに悩んでいました。特に、急な発汗や不眠も伴い、体調の悪さも相まって、毎日が憂鬱でした。

当初は「歳のせい」と諦めかけていましたが、友人の勧めで婦人科を受診することを決意。初診では、医師にこれまでの症状を詳しく伝え、血液検査を受けました。結果、更年期によるホルモンバランスの乱れが原因であることが判明しました。

医師からは、ホルモン補充療法と生活習慣の改善(軽い運動、バランスの取れた食事)を提案されました。治療を開始して最初の1ヶ月は、すぐに大きな変化は感じられませんでしたが、2ヶ月目に入る頃から、夜中に目が覚める回数が減り、少しずつですが睡眠の質が向上していることを実感しました。そして3ヶ月後には、以前のような激しいイライラが減り、心が穏やかになる日が増えました。Cさんは「婦人科を受診するまで、感情の波がホルモンのせいだとは夢にも思っていませんでした。体の声に耳を傾け、専門家の力を借りたことで、こんなにも楽になるなんて。もっと早く相談すればよかった」と、笑顔で話しています。

この事例は、ホルモンバランスの乱れが感情に与える影響と、専門医の適切な診断・治療が、穏やかな日常を取り戻す一助となる可能性を示しています。繰り返しますが、医師や専門家の判断が必要な場合があります。

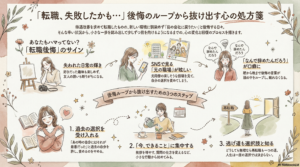

解決策4: ストレスの少ない働き方をキャリアコーチと模索する:仕事のプレッシャーから解放される道

「夕方4時、同僚がまだ資料作成に追われているとき、あなたはすでに明日のプレゼン準備を終え、『子どもの習い事に付き添おう』と荷物をまとめている」――もし仕事のストレスから解放され、自分の時間を自由に使えるようになったら、感情の起伏も穏やかになるでしょう。感情の起伏が激しくなる原因として、仕事のストレスは非常に大きなウェイトを占めます。ストレスの少ない働き方を模索することは、心の安定にとって不可欠なステップです。

仕事のストレスが感情に与える影響

私たちは人生の多くの時間を仕事に費やします。そのため、仕事におけるストレスは、私たちの心身に計り知れない影響を与えます。

- 慢性的なストレス: 過度な業務量、人間関係の悩み、成果へのプレッシャー、長時間労働などは、慢性的なストレス状態を引き起こします。これにより、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が常に優位な状態になることで、イライラ、不安、集中力の低下、睡眠障害などの症状が現れやすくなります。

- 自己肯定感の低下: 仕事で成果が出せない、評価されないと感じることは、自己肯定感を低下させ、自信喪失や抑うつ気分につながることがあります。

- ワークライフバランスの崩壊: 仕事が生活の中心になりすぎると、プライベートな時間や趣味の時間がなくなり、心身のリフレッシュができなくなります。これが感情の不安定さを助長することがあります。

❌「Webマーケティングがうまくいかない」

✅「他社と同じ施策を真似るだけで、あなただけの独自性を打ち出せていないから埋もれている」

この問題定義は、働き方にも当てはまります。私たちは「一般的な働き方」を真似るだけで、自分にとっての「独自性」(=ストレスの少ない働き方)を打ち出せていないために、感情の波に埋もれているのかもしれません。

キャリアコーチがあなたの働き方を変える理由

キャリアコーチは、あなたの仕事に関する悩みや目標を明確にし、ストレスの少ない働き方を一緒に見つけるための伴走者です。

- 自己分析の深化: キャリアコーチは、あなたの価値観、強み、興味、そしてストレスを感じやすいポイントを客観的に見つける手助けをしてくれます。これにより、「なぜ自分は特定の状況で感情的になるのか」という根本原因に気づくことができます。

- 具体的な目標設定: 「漠然とした不満」を「具体的な改善目標」に落とし込み、達成可能なステップを設定します。例えば、「残業時間を減らす」「上司とのコミュニケーションを改善する」「転職を検討する」などです。

- 問題解決のための戦略立案: 目標達成のための具体的な行動計画を一緒に考えます。例えば、タイムマネジメントの改善、交渉術の習得、人間関係の構築方法、あるいは転職活動のサポートなど、多岐にわたるアドバイスを提供します。

- 客観的な視点とモチベーション維持: 一人で悩みを抱え込まず、コーチという第三者の客観的な視点からアドバイスを得ることで、新たな解決策が見つかることがあります。また、定期的なセッションは、モチベーションを維持し、行動を継続するための強力なサポートとなります。

キャリアコーチとの協働でストレスを減らす具体的なステップ

キャリアコーチとのセセッションは、あなたの働き方と感情に大きな変化をもたらす可能性があります。

- 無料相談から始める: 多くのキャリアコーチが無料の初回相談を提供しています。まずは気軽に相談し、コーチとの相性やコーチングの進め方を確認しましょう。

- 現状と課題の明確化: コーチングのセッションでは、まずあなたの現状(仕事内容、人間関係、ストレスレベルなど)と、抱えている課題(感情の起伏、疲労感など)を具体的に言語化します。

- 理想の働き方と未来の自分を描く: 「もしストレスがなくなったら、どんな働き方をしたいか?」「どんな感情で日々を過ごしたいか?」など、理想の未来を具体的に描きます。

- 具体的な行動計画の策定と実行: 理想の未来に近づくための具体的な行動計画をコーチと一緒に立て、一つずつ実行していきます。例えば、「毎週金曜日の午後は定時で帰る」「新しいスキルを学ぶ時間を確保する」などです。

- 振り返りと調整: 定期的に行動の振り返りを行い、計画を調整していきます。時には困難に直面することもありますが、コーチが精神的なサポートも行います。

成功事例:キャリアコーチと出会い、ストレスから解放されたDさんの物語

❌「優秀な人材が辞めていく」

✅「給与だけで評価し、個人の成長機会を提供できていない」

これは企業側の問題定義ですが、個人に置き換えると「自分の能力や成長機会を、今の仕事だけで評価し、他の可能性に目を向けていない」と解釈できます。

✅「育児中の小林さん(32歳)は、子どもが昼寝する1時間と、夜9時から10時の間だけを使って実践。提供される自動化スクリプトとタスク優先順位付けシートにより、限られた時間で最大の成果を出せるよう設計されており、彼女は4か月目に従来の3倍の効率で仕事を完了できるようになりました」

これは時間管理の成功事例ですが、キャリアコーチングにおいても、限られた時間で最大限の成果を出すための「設計」と「サポート」が重要です。

Dさん(仮名、30代後半、広告代理店勤務)は、激務と人間関係のストレスで常にイライラし、感情の起伏が激しくなっていました。特に、クライアントからの無理な要求や上司からの厳しいフィードバックに感情的に反応してしまい、自己嫌悪に陥る日々でした。

キャリアコーチングを受ける前は、「この働き方を変えることはできない」「自分が我慢するしかない」と諦めていました。しかし、キャリアコーチとの初回セッションで「自分の価値観」と「本当に望む働き方」を深掘りしたことで、「もっと創造的な仕事に集中したい」「残業時間を減らしたい」という明確な目標が見えました。

コーチは、Dさんの現状の業務を細かく分析し、効率化できる部分や、上司との交渉術、クライアントとの境界線設定の具体策を提案しました。また、Dさんが抱える「完璧主義」の傾向がストレスの一因であることにも気づかせ、適度に「手放す」ことの重要性を教えてくれました。

3ヶ月後、Dさんは、コーチのサポートを受けながら、業務の一部を部下に委譲し、上司には具体的な改善提案を行うことに成功。残業時間は週に平均10時間減少し、プライベートな時間が増えました。以前のような激しい感情の波は減り、仕事のプレッシャーにも冷静に対処できるようになりました。Dさんは「キャリアコーチと話すことで、自分の問題が客観的に見え、解決策があることに気づけた。今では、仕事のストレスに振り回されず、心穏やかに過ごせる時間が増えた」と語っています。

キャリアコーチとの協働は、あなたの働き方を見直し、ストレスを軽減することで、感情の安定を取り戻すための有効な手段の一つです。

総合的なアプローチで穏やかな日常を取り戻す:自分らしいバランスを見つける旅

感情の起伏が激しくなる原因は、一つだけではありません。多くの場合、睡眠、心、体、仕事といった複数の要因が複雑に絡み合っています。だからこそ、一つの解決策に固執するのではなく、多角的なアプローチで自分に合ったバランスを見つけることが、穏やかな日常を取り戻すための鍵となります。

あなただけの「心の健康マップ」を描く

これまで紹介した4つの解決策は、それぞれがあなたの心の健康を支える異なる柱です。

| 解決策の柱 | 主なアプローチ | 感情への影響(期待) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 睡眠の質チェック | 睡眠習慣の可視化と改善 | 脳と体の疲労回復、感情の安定 | – 寝ても疲れが取れないと感じる人<br>- 睡眠時間が不規則な人<br>- イライラが朝から始まることが多い人 |

| アンガーマネジメント | 怒りの感情との向き合い方 | 衝動的な言動の抑制、建設的な自己表現 | – 怒りを感じやすく、後で後悔することが多い人<br>- 人間関係で感情的に衝突しやすい人<br>- ストレスで感情が爆発しがちな人 |

| 婦人科受診 | ホルモンバランスの専門的診断と治療 | ホルモン変動による精神症状の緩和 | – 月経周期や更年期に感情の波が激しくなる人<br>- 体調不良(発汗、不眠など)も伴う人<br>- 自己判断で悩まず、専門医の意見を聞きたい人 |

| キャリアコーチング | ストレスの少ない働き方の模索 | 仕事のプレッシャー軽減、自己肯定感向上 | – 仕事のストレスで感情が不安定になる人<br>- 働き方に疑問を感じている人<br>- ワークライフバランスを改善したい人 |

このマップは、あなたの現状と照らし合わせ、どの柱から強化していくべきかを見つけるためのヒントになります。

小さな一歩から始める勇気

「今すぐ全てを変えなければ」と焦る必要はありません。大切なのは、完璧を目指すことではなく、自分にできる小さな一歩から始めることです。

- 一つに絞って試す: まずは、最も気になっている、あるいは最も手軽に始められそうな解決策を一つ選び、数週間試してみましょう。例えば、今夜から睡眠記録アプリをダウンロードしてみる、などです。

- 記録と振り返り: どんな変化があったか、感情の波に影響はあったかなどを記録し、定期的に振り返りましょう。

- 必要に応じて組み合わせる: 一つの解決策で効果を感じられなくても、それは無駄ではありません。次に別の解決策を試す、あるいは複数の解決策を組み合わせてみるなど、柔軟にアプローチを変えてみましょう。

「完璧を求めるあまり、プロセスでの価値提供を自ら制限している」という問題は、感情の起伏改善にも当てはまります。完璧な状態を目指すのではなく、日々の小さな改善のプロセス自体に価値を見出すことが大切です。

疑念を乗り越え、行動する力

新しいことに挑戦するとき、私たちは様々な疑念を抱きます。

❌「簡単にできます」

✅「最初の3日間は1日2時間の設定作業が必要です。その後は週に5時間の運用で維持できるようになります。具体的には月曜と木曜の夜、子どもが寝た後の1時間と、土曜の朝2~3時間で完結します」

これは、具体的な行動ステップを示すことで、疑念を払拭する例です。感情の起伏改善においても、以下のような疑念を抱くかもしれません。

- 「本当に自分にできるのか?」: あなたはこれまでも多くの困難を乗り越えてきました。この感情の波も、乗り越えられない壁ではありません。小さなステップから始めれば、誰でも必ず変化を実感できます。

- 「効果があるのか?」: 効果には個人差があります。しかし、何もしなければ何も変わりません。まずは試してみることで、あなたにとって何が有効かが見えてきます。

- 「時間がない、忙しい」: 忙しいからこそ、感情の波に振り回されて無駄な時間を過ごしている可能性があります。まずは1日15分でも良いので、自分と向き合う時間を作ってみてください。

「開始から60日間、理由を問わず全額返金を保証しています。過去2年間で返金を申請したのは297名中8名のみで、その主な理由は健康上の問題や家族の緊急事態によるものでした。不安な場合は、返金保証付きで試していただき、実感してから継続を判断いただけます」

これは商品購入の疑念処理ですが、感情改善においても「試すことへのリスク」を最小限に抑える考え方が重要です。まずは、無料のアプリを試す、関連書籍を読む、無料相談を利用するなど、リスクの少ない方法から始めてみましょう。

FAQセクション:あなたの疑問を解消し、次の一歩をサポート

感情の起伏の激しさに悩む方が抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。

Q1: 感情の起伏が激しいと感じるのですが、どの解決策から試すべきですか?

A1: まずは、ご自身が最も「原因かもしれない」と感じるもの、または最も手軽に始められそうなものから試すのがおすすめです。例えば、睡眠不足を感じているなら「睡眠記録アプリ」から、怒りっぽいと感じるなら「アンガーマネジメントの書籍を読む」などです。女性で月経周期や更年期と関連があると感じる場合は、解決策の1つとして、早めに婦人科を受診することをおすすめします。 複数の要因が絡み合っていることも多いため、一つずつ試しながら、ご自身に合う方法を見つけていくことが大切です。

Q2: 睡眠記録アプリを使っても、なかなか睡眠の質が改善しません。どうすれば良いですか?

A2: 睡眠記録アプリは「現状の把握」には非常に有効ですが、それだけで睡眠の質が劇的に改善するわけではありません。記録から得られたデータに基づき、具体的な生活習慣の改善(例:就寝前のブルーライトカット、カフェイン摂取量の見直し、適度な運動など)を意識的に取り入れることが重要です。 また、ストレスが原因で眠れない場合は、ストレスマネジメント(アンガーマネジメントやキャリアコーチング)も並行して行うと良いでしょう。もし不眠が続く場合は、医師や専門家の判断が必要な場合がありますので、医療機関への相談も検討してください。

Q3: アンガーマネジメントは、怒りを抑え込むことですか?

A3: いいえ、アンガーマネジメントは怒りを「抑え込む」ことではありません。怒りは自然な感情であり、時には必要な感情でもあります。アンガーマネジメントの目的は、怒りの感情を適切に理解し、コントロールすることで、自分自身や周囲の人々との関係をより良くすることです。怒りの衝動に任せて行動するのではなく、冷静に対処するためのスキルを身につけ、建設的な方法で感情を表現することを目指します。効果には個人差がありますが、継続的な練習で身につけることができます。

Q4: ホルモンバランスの乱れが原因かもしれないのですが、婦人科に行くのは少し抵抗があります。どうすれば良いですか?

A4: 婦人科受診に抵抗を感じるのは自然なことです。まずは、ご自身が信頼できる婦人科クリニックを探すことから始めてみましょう。友人や家族からの紹介、インターネットの口コミなども参考にできます。初診時には、感情の起伏が激しくなったこと、月経周期や更年期との関連性など、具体的に症状を伝えることが大切です。もし婦人科で問題がなければ、心療内科や精神科、あるいは内科など、他の専門分野の医師に相談することも検討してください。医師や専門家の判断が必要な場合がありますので、自己判断は避け、専門医の指示に従ってください。

Q5: キャリアコーチングは高額なイメージがあります。本当に効果があるのでしょうか?

A5: キャリアコーチングの費用は、コーチの経験や提供されるプログラムによって様々です。高額に感じるかもしれませんが、それはあなたのキャリアや人生における「自己投資」と考えることができます。「6か月間の投資額12万円に対し、平均的な受講生は初年度に67万円の売上増加を実現しています」という事例のように、投資に見合う、あるいはそれ以上のリターンが得られる可能性もあります。多くのコーチが無料の初回相談を提供しているので、まずは気軽に相談してみて、コーチとの相性や期待できる効果について直接話を聞いてみることをおすすめします。効果には個人差がありますが、客観的な視点と具体的な行動計画のサポートは、大きな変化をもたらす可能性があります。

Q6: 感情の起伏が激しいのは、うつ病などの精神疾患の可能性もありますか?

A6: はい、感情の起伏が激しい状態が長く続いたり、日常生活に支障をきたすほどであれば、うつ病や双極性障害などの精神疾患の可能性も考えられます。自己判断せずに、必ず心療内科や精神科などの専門医を受診してください。 早期に適切な診断と治療を受けることで、症状の改善につながります。この記事で紹介した解決策は、あくまで一般的な生活改善やセルフケアのヒントであり、疾患の診断や治療に代わるものではありません。医師や専門家の判断が必要な場合がありますことをご理解ください。

まとめ:感情の波を乗りこなし、自分らしい人生を取り戻すために

あなたは今、感情の起伏に悩んでいます。しかし、それは決してあなたの弱さではありません。むしろ、あなたの心と体が「もっと自分を大切にしてほしい」と発している、大切なサインなのです。

この感情の波に飲まれ続ける人生と、波を乗りこなし、穏やかで充実した日々を送る人生。あなたはどちらを選びたいですか?

❌「今すぐ始めましょう」

✅「今決断すれば、5月中に仕組みが完成し、6月から新しい収入源が確立します。一方、先延ばしにすると、この3ヶ月で得られるはずだった約60万円の機会損失が発生します。単純に計算しても、1日あたり約6,600円を捨てているのと同じです」

これはビジネスの例ですが、感情の起伏を放置することも、計り知れない「機会損失」を生み出します。失われるのは、穏やかな時間、良好な人間関係、そして何よりもあなた自身の心の平和です。

今日この瞬間から、あなた自身の「心の羅針盤」を取り戻すための旅を始めましょう。

- 睡眠記録アプリで、あなたの睡眠の質を客観的に見つめ直す。

- アンガーマネジメントで、怒りの感情と上手に付き合うスキルを身につける。

- ホルモンバランスの乱れが気になるなら、勇気を出して婦人科などを受診し、体の声に耳を傾ける。

- 仕事のストレスに疲れているなら、キャリアコーチと共に、あなたらしい働き方を模索する。

これらの解決策は、一つずつ試しても良いですし、組み合わせて実践することも可能です。大切なのは、完璧を目指すのではなく、小さな一歩から始め、継続すること。そして、自分を責めず、優しく見守ることです。

あなたの感情の波は、あなた自身が発する「変化へのメッセージ」です。そのメッセージを受け止め、行動に移すことで、あなたはきっと、以前よりも強く、穏やかな自分と出会えるでしょう。

あなたは、今日から変われます。

さあ、あなたの穏やかな未来への扉を開く、最初の一歩を踏み出しましょう。